勘と経験はもう古い?

デジタル化するコーヒー抽出の今

これまでの抽出方法

手鍋焙煎を始めたのを機に、浦島太郎状態のドリップ方法をアップデートしたいと思います。

これまでの抽出方法はこんな感じ。

豆の量をカリタのメジャースプーン(1杯約10g)で量って。

ダイヤミルで挽いた豆を、トップバリューのペーパーとカリタの102でドリップ。サーバーは以前紹介した軽量カップです。

沸騰したお湯をドリップポット(カリタS600の改造品)に移し、蒸らしは、ドリッパーから落ちるか落ちないかくらいの湯量で40秒。豆の量が、メジャーカップ2杯のときは300mlくらい、3杯のときは400mlくらいまで、トータル3分くらいで抽出していました。(濃さの調整は抽出量で。)

あと、豆の上に溜まった泡にアクが吸着されているので、完全に落としきらないようにするのがポイント。

ドリップ歴は30年近くになりますが、細かい道具の変更はあれど、基本、このような感じで、毎朝、淹れています。

ドリップを始めた頃、参考にしていたのは、当時のコーヒー愛好家の間でバイブルとされていたインターネットサイト、百珈苑です。(現在でも、公開されていました。)

ドリップのトレンドを知る

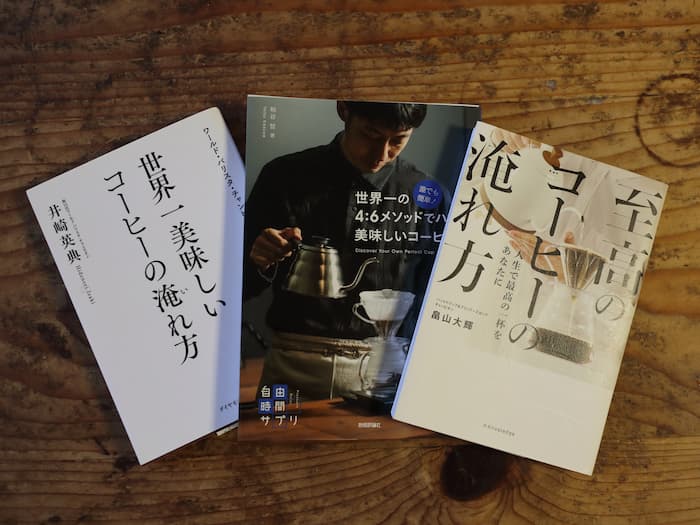

最新のドリップ方法とはどんなものなのかを知るため、3冊の本を買ってみました。

左から、井崎 英典 (著)

3氏とも、国内、世界のバリスタやドリップなどの大会で優勝経験のある、その道の第一人者です。

ドリップというと、髭を生やした初老の喫茶店のマスターというイメージでしたが、いまどきは、若くてスマートなバリスタなんですね。

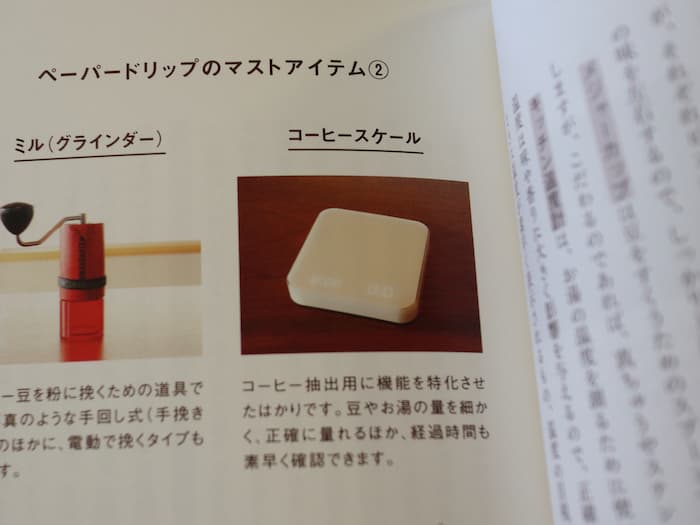

コーヒースケール?

これら3冊で紹介されているドリップ方法に共通していて、私がこれまでやってきた方法と最も違う点。

それは、抽出量ではなく、注湯量で測るということ。

抽出量であれば、ドリッパーから落ちてきた湯量をサーバーの目盛りで量ることができますが、注湯量(注いだお湯の量)となると、豆に吸収される分もあるため、目盛りで量ることはできません。

では、どうやって量るのかというと。

コーヒースケールなるはかりが必須なんだそう。ドリップ専用のはかりがあったなんて、初めて知りました。

試しに、家にあったキッチンスケールで淹れてみると。

淹れている途中、オートオフで電源が切れてしまいました。

やっぱり、専用品を買うしかないか。

コメント